Filed under: Literatura

O Pistoleiro, Vol. 1 da série A Torre Negra, por Ian Castro de Souza*

Apresentando o panorama de um futuro pós-apocalíptico, Stephen King, um dos mais renomados mestres de horror que a contemporaneidade conhece, trouxe ao mundo, em 1978, a primeira edição de O Pistoleiro (The Gunslinger originalmente), o primeiro de uma série de sete livros, denominada A Torre Negra. Pode-se dizer que tal obra é, no mínimo, curiosa, pois condensa habilmente características dos gêneros de ação, suspense, terror e ficção científica num complexo enredo que leva o leitor a reflexões sobre o rumo auto-destrutivo que a sociedade está traçando.

O Pistoleiro trata-se, basicamente, da jornada de Roland, o último representante dos Pistoleiros (oriundos da Gilead), em busca do Homem de Preto, um obscuro sujeito – não propriamente um homem, mas sim um dos muitos enigmas propostos pela trama – que detém as respostas capazes de findar o processo de definhamento no qual o mundo em que vivem se encontra. As respostas que podem conduzir Roland a sua única e exclusiva razão de perdurar em seu caminho. As respostas que levarão o pistoleiro ao seu graal, a sua obsessão, ao trago que lhe foi privado: a Torre Negra, o eixo de todo o tempo e o espaço. Ao longo de seu caminho, a personagem principal se depara com personagens singulares como a “puta de rosto marcado” Allie, o pianista Sheb, o “comedor de erva” Nort, o fazendeiro Brown e seu corvo Zoltan, o garoto Jake e muitas outras personagens entre as quais o Ka – uma espécie de força absoluta que traça os caminhos dos seres vivos e não-vivos, vulgo Destino para os que crêem neste – designará aqueles que deverão segui-la em sua jornada, seu Ka-tet.

Até seu encontro com o Homem de Preto, Roland enfrentará situações estranhas, difíceis e até macabras: perdas, ganhos, mortes, conjurações espirituais; situações que ratificarão ao leitor o título de Pistoleiro dado a Roland e construirão em seu imaginário um mundo em ruínas, um mundo atemporal, um mundo no qual as distancias se distorcem e noites e dias tem durações variáveis, um mundo no qual um homem vaga sozinho por 1, 10 ou 100 anos…um mundo no qual não há certeza do “ontem”, do “hoje” e nem do “amanhã” mas há uma certeza absoluta: siga a Oeste e continue no feixe que leva á Torre Negra.

O mundo criado por King se faz interessante por ser, teoricamente, o mundo que conhecemos fisicamente – retificando: o que restou dele – mas não no mesmo “momento” ideológico que norteia a sociedade nos atuais dias. É um mundo que, nas palavras de King, “seguiu adiante” e tornou-se um lugar onde se unem magia e tecnologia numa fusão absolutamente intrigante e genial – fundamentada pela instauração de um mundo no qual a razão e a ciência foram substituídas pelo medo, a superstição e a ignorância. Este mundo propõe uma idéia muito forte – talvez a mais forte – da obra: a “regressão humana”. O gênero humano “evoluiu” – o emprego desta palavra aqui, apesar de antitético, é válido – até um ponto tal em que se auto-destruiu, eliminando todo o avanço intelectual humano que se deu a partir da modernidade e regredindo a um mundo no qual se temem as bruxas e os magos. Um mundo resultante da busca incessante pela “evolução” que, ironicamente, resultou na regressão tecnológica e ideológica do homo sapiens.

As personagens apresentadas possuem uma dosagem extremamente alta de realidade e “sinceridade” (talvez esta não seja a palavra mais adequada mas transmite exatamente a significação que pretendo demonstrar) que, muitas vezes, transformasse em grosseria – e sua linguagem, vulgar, não ameniza tal fato. Personagens como Allie, uma prostituta da cidade de Tull com a qual Roland se envolveu, são descritos de forma distante, analítica e detalhada, sempre ressaltando suas piores características – o que, ironicamente, traz uma solidez infinitamente superior ao objeto descrito do que o contrário. “Ela o encarou e talvez tivesse sido bonita quando começou, mas o mundo não parara o tempo. Agora o rosto estava todo marcado e a cicatriz esbranquiçada da testa parecia uma rolha. Ela a cobrira com muito pó-de-arroz e o pó chamava ainda mais atenção para o que pretendia camuflar.”, essa é a descrição de Allie, uma descrição que, não obstante cruel pra alguns, gera um sentimento imediato de identificação com a personagem e a eclosão inconsciente de um pensamento: “pessoas como esta existem”.

Na obra é notória a fusão bem sucedida do conceito de “novo” e o de “antigo”, de retrógrado e de atual. Roland, por exemplo, é o retrato de um cowboy. Mas não um cowboy tradicional como podemos ver nos antigos filmes de Clint Eastwood e sim um guerreiro que aprendeu a manejar seus revólveres (antigos modelos dotados de cabos de sândalo e capazes de disparar apenas 5 tiros) em prol da honra e da justiça – com muita disciplina e método, diga-se de passagem; quase como um samurai se tal comparação me for perdoada por vocês, caros leitores. Junto a estes conceitos (antigos) que identificam e particularizam Roland coexistem as habilidades surreais da personagem como invocar espíritos ou usar “O Toque” (espécie de semi-telepatia), além de muitas outras habilidades que ratificam o caráter não inovador, e sim original da personagem.

Percebe-se também que, em O Pistoleiro, durante a construção da realidade da obra são estabelecidas constantemente “pontes”, através de uma série de referências, com o mundo real e contemporâneo. Em sua maioria estas referências são musicais, como o nome de uma cidade onde o protagonista passa, Tull (que provém do nome de um grupo de rock chamado “Jethro Tull”, muito conhecido no âmbito social dos EUA durante a década de setenta) ou até a internacionalmente conhecida música dos Beatles, “Hey Jude” – citada exaustivamente durante o decorrer da narrativa. Também está presente na obra a referência geográfica. Durante travessia de Roland por um deserto, por exemplo, é fácil para um leitor, com o mínimo de atenção e conhecimento sobre a geografia dos Estados Unidos da América, perceber que se localiza na porção desértica dos EUA, onde encontra-se a cidade de Las Vegas – por sinal, a referência geográfica é praticamente uma assinatura de Stephen King, estando presente em outros livros como “O Talismã”, por exemplo. Porém existem referências críticas não tão explícitas ou óbvias como as anteriormente citadas. A “Erva do Diabo”, por exemplo, é apresentada durante a narrativa como um abundante vegetal de pequeno porte que, quando queimado, acreditava-se que liberava demônios que “hipnotizavam, chamavam, acabavam puxando quem olhasse para as chamas”, nas palavras do autor – qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência…ou não.

Diferente da maioria das obras de Stephen King, O Pistoleiro, assim como toda a série A Torre Negra, é uma grande obra que, como dito anteriormente, oferece ao leitor uma narrativa repleta de ação, mistério e ficção que propõe, além de entretenimento, cuidadosa reflexão social. È importante ressaltar que o livro, desde seu lançamento até os atuais dias, não agrada os fãs tradicionais do autor – que esperavam a mais pura manifestação do terror, como em todas suas outras obras – mas conquistou inúmeros novos fãs ao redor de todo o planeta tornando-se mais um sucesso a ser atribuído a Stephen King.

*graduando em Comunicação Social com habilitação em Produção Cultural

Filed under: Cinema

O bebê de Rosemary (1968), por João Barreto

Rosemary (Mia Farrow) é a esposa perfeita do casal perfeito de propaganda de margarina. Casada com um ator médio, Guy Woodhouse (John Cassavetes), mas que tem possibilidades de ascensão, o casal se muda para um magnífico prédio localizado em uma área cara e badalada de Nova Iorque, a cidade maçã. Rosemary quer filhos, o marido também, pouco importam as histórias estranhas que o amigo do casal os conta sobre o prédio pra onde se mudaram. Tudo bem que a decoração é um pouco lúgubre e os vizinhos um pouco afetados, mas quem se importa? Afinal casais de propaganda de margarinas têm todo o tempo do mundo e nada poderia dar errado com eles. O que Rosemary não sabe é que começará a ouvir coisas e supor coisas. Será isso decorrente da gravidez de primeira viagem? Será que há pessoas que estão armando um complô para levar o filho de Rosemary? Será que as afetações dos seus vizinhos na verdade não esconderiam um seita demoníaca de feiticeiros amiguinhos do demo?

Com uma sinopse dessas, falar que um filme de terror se propõe a assustar é chover no molhado. O que está em questão é como um filme de terror se propõe a assustar o seu público. Como constrói a tensão a ponto de fazer você roer unhas ou morder o canto da boca até se machucar? Como faz você suar frio? O cinema de terror e horror em geral opta por cenários sombrios, lúgubres. A nova morada dos Woodhouse é levemente sombria, mas esse tipo de construção de cenário não é o dominante no filme. Uma das cenas mais tensas é certamente no consultório do médico de Rosemary, uma sala em tons pastéis, quando ela é levada para parir. O apartamento da protagonista, diga-se de passagem, é iluminado e colorido, próprio da estética dos anos sessenta. Lembremos de O Iluminado (1980), que é super colorido e deixa você de cabelo em pé.

Um outro recurso interessante de O Bebê de Rosemary, que é próprio do gênero, é o não mostrar. Insinuar, deixar a dúvida, não mostrar o bebê quando parido é ótimo para manter o interesse do público. Queriam matar o bebê de Rosemary? Ele morreu? O beibe é realmente o filho do demo? A criança sequer identidade tem: não recebe nome! Além disso, os planos são fechados, quietos, com uma câmera quase imóvel, com closes nas expressões ora ingênuas, ora aterrorizadas de Rosemary. O cenário mais constante é o apartamento, o que traz uma idéia incômoda para o público (o que é ótimo!) de confinamento. A claustrofobia se instaura no público por conta do confinamento da nossa heroína. Ela poderia sair de casa se quisesse, mas quem disse que o roteiro permite? Sequer mostra as situações externas na maior parte do tempo, trabalhando com muitas elipses, mesmo porque tem que dar conta dos nove meses de gestação doentia de Rosemary. Esta, aliás, vai sistematicamente se tornando um cadáver ambulante a tropeçar nas próprias olheiras.

O roteiro opta ainda por segurar a dúvida sobre a situação de Rosemary (paranóia ou seu filho é mesmo o filho do demo?) um pouco mais, quase até o fim. São constantes os escorregos da protagonista para situações de delírio, sonho, pesadelos e o diretor confia na inteligência do público. Polanski não dá a entender que se tratam de sonhos quando são sonhos e ainda os mistura com a realidade de modo que entramos na percepção de Rosemary e no seu estado de confusão mental.

Aliás, Rosemary é tão bem construída para o contexto no qual está inserido (de produção de tensão) que merece um parágrafo só para ela. Mia Farrow montou um personagem infatilizada, o que torna a decisão de Rose ainda mais diabólica no final da película: simples, porém assustadora. Durante o filme, o público está sempre se questionando se Rosemary perdeu o juízo ou se realmente estão a tramar contra ela. Um roteiro bem amarrado não se resolve sozinho sem atrizes da competência da dona Farrow. Aliás, os textos fílmicos vinculados ao fantástico tendem a ser bem-sucedidos quando optam por deixar o público em dúvida. Fornecer pouca informação ao público é uma ótima sacada.

E ainda, vamos lembrar que estamos em pleno anos sessenta com sutiãs pegando fogo pela América e Europa por obra de feministas radicais. A sexualidade é algo que começa a deixar de ser tabu e o hippies pululam aqui e acolá. Rosemary, além de infantilizada, é também muito sexual, de onde advém uma clara fantasia de pedofilia. Contrapor padrões morais instituídas também é uma particularidade do terror fílmico que é sempre atual. Com O Bebê de Rosemary não haveria de ser diferente, o que dá ares de universalismo ao filme. Pedofilia ainda é crime e espero que assim permaneça por bastante tempo.

O filme traz ainda cenas de nudez entre homens e mulheres de idade variada. Se sexo e morte são tabus, o terror opta por empregá-los nas suas construções dramáticas. Porque o que choca e provoca deixa o público preparado para tomar sustos. O sexo em O Bebê de Rosemary é em geral tratado por elipse mas não está ausente. Aliás, sexo no cine-terror tem sido em geral um clichê muito mal utilizado nas produções contemporâneas. Clichês são ótimos quando estão em harmonia com o roteiro (como em O Bebê de Rosemary), afinal são estratégias de roteiro que se mostraram historicamente bem-sucedidas.

Temos ainda uma trilha sonora bem demarcada e absurdamente literal para deixar o público já no clima. Mas a obviedade da trilha nem incomoda muito. O Bebê de Rosemary tem muita, mas muita coisa boa e funcional apesar da trilha e não é por acaso que provoca tensão, pavor e asco, emocionando dessa forma o seu público. É porque é bem construído, bem amarrado. É porque o zíper da roupa de borracha do monstro está bem escondido e a maquiagem não derrete. É porque tem momentos de humor bastante amargo, como quando o marido insinua que havia estuprado Rosemary para que ela engravidasse porque era esse o dia em que haviam planejado para começar a tentar ter filhos. Não há comic relief verdadeiro! É porque percebemos que algo não está certo com aquele casal, prédio e vizinhos não porque isso nos e jogado na cara. O Bebê de Rosemary é muito bem realizado e sofisticado e isso é tão simples de fazer quanto beber cicuta. É pois por conta disso que não envelhece mesmo se passando nos anos sessenta; poderia muito bem ter acontecido ontem.

Filed under: Cinema

Moça com brinco de pérola (2003), por João Barreto

Moça com Brinco de Pérola se propõe, antes de mais nada, a ser uma crônica do século XVII. A narrativa, situada na Holanda do pintor Johannes Vermeer, não pode se eximir, entretanto, do seu caráter de romance histórico – no caso, metaficção. Dessa forma, deve ser verossímil, mas até certo ponto, uma vez que, se propõe a tal, pode se desvincular de exigências de verdade histórica incontestável e se recolher ao relacionamento. Assim, na teoria tudo fica até mais interessante. Mas a verdade é que Moça com Brinco de Pérola é um filme chato.

A idéia era boa. O pintor Johannes Vermeer (Colin Firth) trabalha sob a tutela financeira do mecenas depravado e geriátrico Pieter Van Ruijven (Tom Wilkinson). Vermeer pinta telas maravilhosas com ótima noção de perspectiva e iluminação, telas que serão conhecidas mundialmente por séculos, inclusive a tela do título que traz, veja só, uma bela moça com brinco de pérola. E se a moça fosse a empregada do pintor? Por que não? Uma ou outra pitadinha de ficção na história deixa as coisas mais atraentes, até divertidas. É fato que o filme não consegue ser tão atraente. Parece que só restou a idéia.

A câmera é chata, convencional. Se fosse melhorzinha, mais dinâmica, talvez pudesse até sustentar uma narrativa sem argumento como a do filme em questão. Há o roteiro, há a idéia de especular sobre as origens de uma obra e há ainda a admiração da pobre Griet (Scarlett Johansson) pela arte do seu patrão e pela figura do mesmo, mais como tutor do que como amante. Há dúvidas sobre a existência de uma tensão sexual entre os dois na narrativa fílmica. Vermeer admira a beleza de Griet e o que disso pode tirar. Griet provavelmente vê no seu patrão uma projeção do seu pai, a seu modo uma espécie de artista também. E ficamos nisso. Nas insinuações, nas especulações. Griet não aceitou o relacionamento com o açougueiro Pieter (Cillian Murphy, ruivo e lindo) porque estava apaixonada pelo patrão? Acho que não. Aliás, difícil saber. Pelo menos o diretor nos poupa de ouvir vozes interiores e narrações em off chatas explicando conflitos internos dos personagens e as suas respectivas motivações. Se era pra ficar a dúvida, ótimo, esse nem é o problema. O problema está quando isso se junta com um roteiro deficiente.

A música do filme é linda, hipnótica, mas em algum momento nos abandona. Daí os planos são leeentos, a câmera se desloca cinco milímetros pra direita, cinco pra esquerda e pára. Sentimos muita falta da música nesse momento, que traz um tema de descoberta, que é pelo que Griet passa nos minutos iniciais do filme e só volta quando o quadro título começa a ser aprontado. É isso o que é Moça com Brinco de Pérola, um quadro impressionista holandês. Tudo funciona em função disso, inclusive a iluminação. Parece que alguém com muito dinheiro estava disponível para brincar de imitar quadros. E só. O filme não consegue ser mais nada além disso, um quadro que se mexe, e se mexe bem pouco.

Filed under: Cinema

Feira das Vaidades (2004), por João Barreto

Os créditos de Feira das Vaidades anunciam que algo estará a disposição, ou talvez em exibição, nas quase duas horas e trinta de filme para que transações comerciais aconteçam. Beleza e prestígio, status e privilégios, paixões e frivolidades são tornados passíveis de barganha na feira de vaidades que é a sociedade inglesa do início do século XIX. Estes itens podem ser a própria moeda de troca ou podem ser comprados por dinheiro, casamentos estratégicos e as mais frágeis ligações perigosas. Enquanto a fotografia – azulada – pertence às ruas desta Londres, as pomposas festas da alta sociedade são retratadas em cores vibrantes e tons de vermelho. Esse é o palco onde o cinismo e o jogo de interesses entre aqueles que têm prestígio (seja de berço ou por sucesso financeiro) e aqueles que querem prestígio efetivamente acontecem. Mulheres e homens são pavões fazendo o máximo para se dar bem.

Com alguma desenvoltura, a nossa anti-heroína Rebecca Sharpy (Reese Whiterspoon, de Johnny e June) tenta a todo custo achar o seu lugar na nata – meio coalhadinha – da hipócrita sociedade inglesa. A legalmente loira Becky, filha de uma cantora de ópera francesa e de um pintor inglês pobre, quer chegar ao topo e não poupa esforços para isso. Becky, o anjo mau, sabe desde cedo onde está se metendo: o filme logo no início mostra a menina Sharpy brincando com marionetes e as associações com as maquinações posteriores são diretas.

Becky começa como preceptora e dama de companhia e assim tem acesso a famílias ricas e com herdeiros promissores. Sucessivos fracassos e rejeições são contornados com destreza e cinismo e lá vai novamente Becky arrastando o baú com suas iniciais gravadas. Em Feira das Vaidades, cinismo se paga com cinismo, e nada poderia ser mais divertido. A diversão fica por conta da intriga e do bom humor ácido com sotaque pomposo. Melhor que BBB.

À sociedade pós-vitoriana sobra como diversão ridicularizar os seus próprios membros. Em meio a agressões pouco sutis nas conversas, heranças resguardadas ou perdidas, títulos de nobreza comprados e falências, o que coloca todos os personagens no mesmo balaio é a sua amoralidade. Diga-se de passagem: mulheres e crianças primeiro. A inocência e a ingenuidades são punidas, a exemplo da única amiga de Rebecca, Amélia Sedley (Romola Garai), grávida e viúva, apaixonada ainda pelo finado, George Osborne (Jonathan Rhys-Meyers), afetado, cretino e novo rico ainda por cima!

As marionetes com as quais a afiada Srta Sharpy, que acaba promovida a Sra. Crawley lá pelas tantas, brincava na infância anunciavam o futuro. A loura manipula os ricos e, obviamente tem que entrar na brincadeira, é manipulada por eles, virando inclusive dançarina em coreografia exótica e oriental. Na feira de vaidades, todos são pavões exibindo-se em troca de favores. Umas das cenas mais interessantes nos traz a metáfora com as aves de forma bastante explícita: Becky, tomada como protegeé pelo Marquês de Steyne (Gabriel Byrne), é conduzida, em um sarau, para um recinto com as damas da sociedade presentes. Estas naturalmente evitam o pato bonitinho mas sem pedigree. Lady Steyne (Kelly Hunter), ameaçada pelo marido (Byrne), na qualidade de anfitriã, resolve que vai tocar piano e convida a Sra. Crawley para cantar. Pouco depois as mulheres começam a se aproximar, atraídas não pela música ou pela voz da loira. Em seguida entram na sala os cavalheiros. Nenhum deles vacila ou hesita, atrapalha a pose. Os atores que compõem a cena são quase pássaros nesse momento.

Embora muito deslumbrante e com cenários e figurinos impecáveis, Feira das Vaidades sofre com alguns problemas técnicos. O argumento sofreu na transição da literatura para a linguagem cinematográfica. O filme é baseado no livro homônimo de William Makepeace Thackeray, originalmente uma novela satírica de costumes e foi publicado originalmente entre 1847 e 1848. Assim, algumas ações de personagens não têm motivações claras, eles por vezes mudam de opinião rápido e fácil, da água para o vinho e não me venham dizendo que é da narrativa que não é. Dá pra notar uma esquisitice quando se vê uma. Em contrapartida os saltos no tempo narrativo embora compreendam extensos períodos estão bem amarrados e ninguém fica boiando no cinema. Detalhe para o figurino da Reese Whiterspoon. Becky usa geralmente vermelho quando está em ascensão, o que dirige toda a atenção das cenas quase sempre para ela e veste um elegante azul-pavão quando está no topo. Contudo só veste branco uma única vez.

Apesar de alguns excessos como diálogos desnecessários ou interpretações fora de medida, Feira das Vaidades é uma boa diversão descompromissada. É só não esperar mocinhos ou mocinhas, mas anti-heróis interesseiros e alpinistas sociais em geral. O próprio autor do romance original deu como subtítulo à sua obra “Uma novela sem heróis”. Fofoca, intriga e maledicência nunca foram tão divertidos.

Filed under: Cinema

Carrie, a Estranha (1976), por João Barreto

Se fizessem uma votação para eleger a cena de filme mais parodiada da história do cinema, o final de Casablanca, quando Rick (Humphrey Bogart) abre mão de Ilsa (Ingrid Bergman), que foge da guerra em um avião para Lisboa, ganharia de lavada. A segunda cena mais parodiada seria a do banho de sangue em Carrie, a Estranha. Você não se lembra? Em poucas palavras, seria mais ou menos isso: Carrie (Sissi Spacek) acaba de ser coroada Rainha do Baile de Formatura – evento importantíssimo na sociedade norte-americana ainda hoje – e toma um banho de sangue de porco. O sangue de porco havia sido colocado em um balde logo acima do palco especialmente para ela por alguns espíritos de porco. Essa cena já foi citada e reproduzida em um sem número de filmes da Sessão da Tarde. E mais trocentos programas especiais da televisão aberta.

O filme de Brian De Palma é de 1976 e até hoje permanece um clássico do horror. Inigualável. Baseado na história de Stephen King, sendo inclusive o primeiro livro comercializado dele, Carrie é a história do bode expiatório que tem a oportunidade de se vingar, de se fazer ouvir, mesmo que seja através do assassinato. Como assim não sabe o que é “bode expiatório”? Ora, vamos lá, a sua turma tinha um(a). Você sabe quem era. O(a) garoto(a) quieto(a) que aguentava toda e qualquer chacota da turma, só porque era ou mais fraco, ou mais tímido, ou mais nerd, ou negro ou gay etc. Crianças podem ser realmente cruéis com outras crianças quando querem e geralmente elas querem ser crúeis, é da sua natureza. Adolescentes, então, nem se fala.

E ainda, Margaret White (a assustadoramente competente Piper Laurie), mãe de Carrie, é a típica fanática religiosa. Vê pecado em todo lugar, exceto em si mesma. Acha que vai redimir a filha ao trancá-la por horas a fio em um armário para rezar. Carrie é ultrajada, desrespeitada e humilhada, e isso começa em casa. Margaret sequer explicou à filha os detalhes da adolescência feminina. Por isso Carrie pensa que está morrendo quando finalmente menstrua.

A grande sacada da história toda reside no modo como Carrie se vinga dos coleguinhas, da mãe, e do que mais aparecer em sua frente. O que o bode expiatório da turma poderia fazer se tivesse poderes – sonho de todo mundo é ser X-Man -; como agiria? King, mestre da literatura de horror contemporânea, responde essa pergunta e De Palma manda pras telonas com propriedade. A Carrie caracterizada pela sua câmera não é um monstro impiedoso. Pelo contrário, é alguém de quem podemos sentir pena e empatia. E isso é construído pela música que lhe dá idéia de ingenuidade, pela câmera lenta e em enquadramentos que a associam a fraqueza e à idéia de desamparo. Pelo som do filme que a faz meiga e feminina, mas tímida em contrapartida com as suas colegas que aparecem em closes caricatos.

E por falar em De Palma… Quanto aos aspectos mais técnicos, em se tratando de anos setenta, o filme não deixa a desejar. Os efeitos de câmera estão no lugar certo, obedecendo à estética da época, e mesmo os efeitos especiais são dosados. E não, o sangue não respinga na sua pipoca enquanto você está assistindo ao filme. Ponto para o senhor De Palma. O tempo do filme não provoca tédio, pelo contrário. A história ganha agilidade na adaptação e o ritmo não é de modo algum prejudicado. E a fotografia, bom, basta assistir à cena do baile, quando os holofotes ficam vermelhos e a matança começa, mostrada em tela divida: Carrie com uma expressão congelada de ultraje e raiva no rosto em uma metade da tela, e a hecatombe na outra metade. O diretor trabalhou muito bem com o que tinha disponível à época. Aliás, a expressiva Sissi Spacek foi realmente uma descoberta.

Sissi Spacek é a escolha ideal para o papel. Havia disputado a vaga com uma outra Carrie, a Fisher. No final, as duas acabaram trocando os respectivos papéis conseguidos. Carrie Fisher optou por interpretar a Princesa Leia Organa, da primeira trilogia Star Wars, que ia ser originalmente da Sissi Spacek, e esta escolheu interpretar Carrieta White. Cada uma ganhou o estrelato a seu modo. Sissi tacou fogo em um colégio inteiro e chutou o traseiro de alguns bastardos. Carrie Fisher ficou com Jabba, Han Solo e um pai que curtia se vestir de preto e arrancar mãos alheias com o seu sabre de luz. Para não ter que falar da voz mecânica.

Carrie é uma história de vingança que deu certo, a seu modo. E não estranhe se você se identificar com ela e se perguntar se, no lugar dela, não teria causado mais destruição. Carrie representa o que há de primitivo na raiva, ela é a encarnação do querer ser respeitado independente de qualquer outra coisa, uma necessidade básica para toda pessoa, sobre a qual se apóia a ética clássica. O horror na história não reside na matança em si ou nos poderes telecinéticos dela, e sim na vida cruel que ela levava, hostilizada por tudo e por todos, um espectro infeliz e nada mais. A morte para Carrie é antes uma benção e única solução narrativa eficaz e verossímil.

Filed under: Quadrinhos

Battle Royale, por Tarcízio Silva

Um reality show. Quarenta e dois participantes. Uma ilha. Só um vencedor. pra alcançar a vitória, todos os outros quarenta e um concorrentes devem ser eliminados. Para todo o sempre. Pode não parecer o mais original dos roteiros (vide O Sobrevivente, romance de Stephen King adaptado aos cinemas em 87), mas o mangá Battle Royale tem um diferencial que marca bem a forma que é desenvolvida a trama. Os sorteados são turmas de primeiro ano do colegial. Como todos sabem, já um campo de guerra.

Battle Royale originalmente foi um polêmico romance escrito pelo japonês Koushun Takami em 1999. No final do ano seguinte, Kinji Fukasaku lançou uma adaptação para os cinemas. Apesar de nenhum deles ter sido traduzido para português oficialmente (até agora), o filme e o mangá tornaram-se cult entre internautas, graças ao trabalho de scanlators. Em janeiro de 2006 o último volume foi lançado no Japão, e aqui no Brasil a Conrad lança mensalmente, a partir de outubro.

O realismo do mangá é perturbador. Logo no primeiro volume, uma página dupla mostra um aluno atingido no rosto por um tiro. O aspecto visceral (literalmente) e direto do desenho pode não ser o mais agradável de se ver, mas acusações de sensacionalismo não duram muito. Battle Royale poderia ser um shonen mangá raso, que se concentra nas lutas e mortes. Na verdade, o mangá não é sobre um reality show de matança. A ilha é só uma fachada para que o autor destrinche as relações humanas, principalmente a dinâmica das relações escolares, que podem definir toda a vida de uma pessoa.

Os personagens principais são: Shuuya Nanahara, um órfão de bom coração, que tenta sempre ajudar os colegas mais fracos; Noriko Nakagawa, a paixão do melhor amigo de Shuuya, que promete protegê-la; e Shogo Kawada, um recém-transferido e misterioso aluno. Os três se juntam, não entram no jogo e tentam convencer outros a não participarem.

A cada personagem apresentado na ilha, seu perfil é mostrado pelas atitudes na escola. Os tipos clichês do colegial aparecem, como a garota popular, o otaku, o esportista, o lutador de artes marciais ou a gangue que oprime os mais fracos. O primeiro coadjuvante a aparecer é Yoshio Akamatsu, perseguido por outros alunos no colegial por ser “lento”. Assim que o Programa começa ele enlouquece, lembrando das vezes que foi constrangido ou até espancado. Shuuya tenta convencê-lo a não lutar, mas Akamatsu já perdeu a confiança nas pessoas…

Título: Battle Royale

Título: Battle Royale

Autores: Koushun Takami (romance original) e Masayuki Taguchi

Volumes: 15

Peridiocidade: Mensal

Distribuidora: Conrad

Preço: 12,90

Filed under: Cinema

A Negociadora, por Renata Cerqueira

Lançado em 2005, o filme conta a história de Laura Martian, uma negociadora de reféns que se encontra diante de complicados problemas profissionais e familiares. Como se não bastasse o que vem passando, Laura ainda vai se defrontar com a missão mais delicada de sua vida: negociar com uma amiga que, disposta a tudo para salvar a filha, faz inúmeros reféns dentro de um hospital.

Quando se descobre que um filme é baseado em fatos reais, normalmente o mínimo que se espera é que tal produção nos ofereça um enredo interessante, algo inusitado. Afinal, se uma história verdadeira não for boa o suficiente para render um filme, quais outros motivos levariam a adaptá-la para as telas do cinema? Atento a esse pressuposto, “A Negociadora” nos apresenta uma narrativa com alto potencial cinematográfico, podendo abranger gêneros que vão desde o drama até o policial. No entanto, o grande problema é que o público fica ali, à espera de um potencial que não se desenvolve, mas que só explora exatamente aquilo que já foi feito diversas vezes em outras produções – e que aqui está de uma forma muito mais sem sal, diga-se de passagem.

Falta agilidade à trama, inclusive no que diz respeito à edição das imagens. Sem contar com seqüências vibrantes, de cortes rápidos e trilha sonora acelerada, o filme fica quase quieto, bem manso, como se não soubesse que pertence a um gênero que pede movimento, energia, suspense. Não dá para ficar tenso se falta emoção. O máximo de sentimento que a obra pode conseguir provocar é o de solidariedade com a história de uma mãe que sofre com a doença de sua filha. Mas, como o foco central do filme é na negociadora de reféns, muito dessa emoção acaba ficando ali… justamente nas cenas que foram deixadas de gravar.

Outro aspecto que pode se tornar frustrante para o espectador é aquela sensação de que “eu já vi esse filme antes”. A primeira razão para tanto é o fato de “A negociadora” apresentar um enredo extremamente parecido com o filme “Um Ato de Coragem” (2002), estrelado por Denzel Washington. Nesta outra obra, a história gira em torno de um pai que, sem ter condições de pagar um transplante de coração para o seu filho, resolve fazer de refém o setor de emergência de um hospital. Essa semelhança de narrativas poderia até não ter nada demais, desde que “A negociadora” tentasse buscar novos recursos e situações, e não só transferir o foco principal do familiar desesperado para uma agente policial. O segundo motivo que colabora rumo ao fracasso do filme é a sucessão de clichês que se desenvolve ao logo da trama. Nada de novo, nada que capture muito o interesse do público.

O filme, no entanto, pode ser um bom passatempo para quem não liga de ver o repetido pela terceira vez. Embora não deixe o espectador na ponta da cadeira, “A Negociadora” também não chega a ser entediante – talvez até por ficarmos sempre ansiosos pelo que se anuncia, mas que nunca chega. Por outro lado, para quem está à procura de um filme que envolva o público não só pela mera expectativa, mas pela qualidade, vibração e abordagem diferenciada, é melhor pensar em alguma outra opção de filme. Mas para quem pensa que esses critérios são dispensáveis, vale o recado: a tv aberta exibe uns filmes bem interessantes de vez em quando – e o melhor de tudo é que é de graça.

Filed under: Cinema

Love, por Carol Neves

Love é uma livre adaptação do livro Ana Karenina, de Tolstoi. Feito em 1927, teria uma nova versão, falada, em 1935, com Garbo novamente no papel de Karenina. Realmente é difícil pensar na transposição daquele livre, denso, para um filme de 84 minutos, mudo. A história central permanece a mesma, assim como o caráter dos personagens, porém – assim como na versão que seria feita 8 anos depois – todo o pano de fundo sobre a Rússia rural some, assim como personagens secundários, para se concentrar somente no amor entre Vronski e Ana. Algumas mudanças acontecem para dar mais suspense à trama, como por exemplo a maneira que Ana e Vronski se conhecem, numa estalagem no meio do nada, em plena tempestade, um sem saber nada do outro… Isso depois de alguns minutos de filme em que Greta Garbo passou com o rosto coberto, apenas sugerido. Até que na estalagem de repente ela revela o rosto – e está lindíssima, reluzente… Algo na fotografia do filme faz com ela pareça mais luminescente do que em qualquer outro filme que eu tenha visto com ela.

Garbo empresta certa vulnerabilidade exigida pelo papel; Ana é sempre muito bivalente, meio fraca, cheia de dúvidas. Até mesmo a postura dos ombros, algo caída, desanimada, faz parte dessa composição. Além do quê, sempre enxergo certa melancolia em Garbo, que parece pular da tela diretamente para o telespectador que a observa…

John Gilbert, que chegou a ser noivo de Garbo na vida real (ela pulou fora do casamento), faz um Vronski meio almofadinha, com ferocidade e um quê de presunçoso. Tudo isso nos faz não ter muito apreço pelo personagem, apesar de certa impetuosidade simpática que aparece vez ou outra. Contra ele, ainda, um corte de cabelo dos mais ridículos que já vi e um bigodinho de porteiro. Grande parte dessas impressões, porém, sempre vêm com o Vronski, pra mim, desde a leitura do livro – ele é um personagem que transpira imaturidade. Pra mim, o amor de Ana sempre foi pra Vronski, em grande medida, uma extensão do seu ego.Porém, quando juntos, algo funciona entre os dois; os gestos parecem se complementar, como numa espécie de coreografia. É possível sentir algo no ar. E o primeiro beijo consensual dos dois é lindo, de encher os olhos, com movimentos perfeitos – se é que isso faz algum sentido, posto dessa forma.Cheguei até aqui sem ainda falar da história, por presumir que seja conhecida. Ana é casada com um nobre russo, Karenin, com quem tem um filho. Um dia conhece e se apaixona por um membro de exército, Vronski. Fica dividida entre deixar o filho e ir viver com o amante ou continuar vivendo uma vida de aparências, como quer seu marido. O final do filme tem, entretanto, uma mudança radical e significativa. Provavelmente pra combinar com esse nome, Love… Que vai e volta fica aparecendo nos mais estranhos dos brindes no filme.O filme gira entre o relacionamento de Ana e Vronski, que muitas vezes parece uma coisa voluntariosa dos dois, já que o desenvolvimento no filme é feito de maneira muito rápida, e a relação de mãe e filho, que é interpretado por Philippe De Lacy.Eu tinha lido na biografia da Garbo que existe uma parte física entre mãe e filho muito forte, um ar sensual, mas acho que não fiz idéia de como era. Na verdade, a parte mais tocante do filme é justamente quando ela está com o filho, em que o amor entre os dois parece escorrer da tela, muito mais interessante do que ela e Vronski. Alguns gestos entre eles parece mais de dois amantes, como o aquele clássico tirar os cabelos do rosto, acaricia-lo para então acontecer um beijo… Que acontece muito entre Garbo e De Lacy nesse filme. É tão afetuoso, warming, Garbo está tão maravilhosa…

É um filme muito agradável de se assistir e superior à versão falada, apesar de em uns poucos momentos tentar adquirir um tom de piada que não cola. E apesar, claro, dessa mutilação feita ao final clássico – tão marcante.

Ficha técnica:Love (1927)

Direção: Edmund Goulding

Produção: Irving Thalberg

Roteiro: Francis Marion, adaptado da novella Ana Karenina, de Tolstoi.

Fotografia: William Daniels

Legendas: Marion Ainslee e Ruth Cummings

Edição: Hugh Wynn

Elenco: Greta Garbo (Anna Karenina), John Gilbert (Vrosnki), George Fawcett (grão-duque), Brandon Hurst (Karenin) e Philippe De Lacy (Seryosha).Duração: 82 min País: EUACor: Preto e BrancoSom: Mudo

Filed under: Televisão

Enganei o bobo na casca do ovo, por Valéria Vilas Bôas

Como parte das comemorações dos vinte anos de XUXA na emissora, a TV Globo exibiu no último dia 14, um especial sobre a trajetória da apresentadora – que estreou em 1986 com o Xou da XUXA.

Na onda dos revivals que têm pipocado aqui e ali em almanaques, brinquedos, publicidade e outras coisinhas mais, muita gente certamente se animou para rever a clássica cena da chegada da nave, as coreografias das Paquitas, Praga e Dengue e outros elementos da salada que era o programa infantil de maior audiência da segunda metade dos anos 80. A chamada comercial do programa destacava as cenas dos primeiros anos da “Rainha dos Baixinhos” na Globo, o que dava a entender que essa seria parte especial da comemoração.

Ledo engano. Durante uma hora e meia, pouquíssimas cenas de arquivo e muita massagem no próprio ego. Desde os primeiros blocos, dedicados à trajetória de Xuxa e aos arquivos dos seus programas na emissora, o que se via era uma encenação de motivos para “celebrar a celebridade” da mãe de Sasha. Personagens importantes da história do programa nem deram sinal de vida (ops, onde estavam os Paquitos, e Andréa Veiga?), em nenhum momento houve sequer alguma menção à Marlene Mattos – empresária que sustentou a carreira de Xuxa por anos – ou aos desenhos exibidos na programação. A única personagem a ser aclamada em todas as falas e mesmo nas passagens rápidas de cenas de arquivos foi uma só: Xuxa Meneguel.

Como se isso tudo não bastasse, no ápice da auto-referência, Xuxa entrevistou a si mesma numa paródia do quadro Intimidade – que apresentava no “Planeta XUXA” nos idos dos anos 90, para um público mais adolescente e adulto. A maior “revelação” da entrevista – anunciada pelo departamento comercial da emissora como algo que “será revivido com uma grande surpresa para o público” – foi a única pessoa que fez XUXA tremer na vida: Chacrinha.

Muito mais parecido com os trabalhos que XUXA vêm desenvolvendo agora, o programa, na verdade um show de estúdio gravado, teve bem menos participações especiais do que poderia (e participações menos representativas também) e muito mais cenas de louvação pessoal do que devia. Uma boa chance de Xuxa voltar a fazer alguém tremer jogada fora.

Pra quem não viu e quiser ter certeza de que não perdeu nada, o Youtube já tem o especial em partes (http://youtube.com/watch?v=_L48a_cn3wg) .

Filed under: Literatura

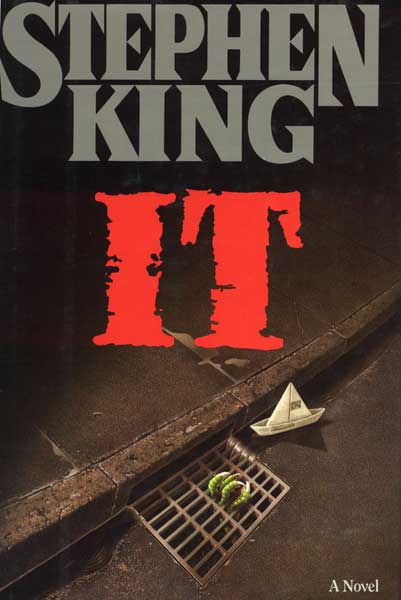

A Coisa, por João Barreto

A Coisa, livro de Stephen King, um dos mestres dos horror contemporâneo, foi originalmente publicado em 1987, quase vinte anos atrás. Será que ainda assusta? Agora, depois da terceira leitura, posso dizer que sim. Não só ainda assusta como o drama humano encoberto pelo sobrenatural da narrativa permanece atual e isso confere inegáveis marcas de universalidade à narrativa.

Vamos à sinopse. Em uma pequena cidade do Maine, nordeste dos Estados Unidos chamada Derry, um crime muito bizarro aconteceu em 1957, abrindo uma temporada de crimes tão ou mais bizarros ainda, que durou todo o verão de 1958. A Coisa começa com o assassinato brutal e misterioso de George Denbrought, em 1957, que brincava com um barco de papel nas corredeiras da sarjeta criadas pelas últimas chuvas fortes. George, até onde se sabe teve um de seus braços arrancados por um palhaço monstruoso que estava dentro do bueiro no qual o seu barco de papel sumiu.

O crime permaneceu inexplicado, mas Derry é uma cidade bastante peculiar na qual coisas hediondas acontecem com muito mais frequência do que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Apesar de pequena, tem a maior taxa de desaparecimentos, especialmente de crianças. As pessoas também morrem em Derry de forma violenta com muito mais frequência e os seus corpos mutilados reaparecem nos esgotos. E ninguém se importa. A população parece simplesmente não perceber isso. Mas sete garotos, os nossos protagonistas, um dos quais, irmão da primeira vítima de 57, que abre o livro, percebem que em Derry há algo de diferente no ar: como um cheiro de zoológico, como se algo, algum ser, estivesse atuando em Derry há muito, muito tempo, caçando e se alimentando da sua população. Bill Denbrought, Eddie, Richie, Beverly, Stanley e Mike, tentarão combater a criatura que mora em Derry desde que Derry é Derry e que se alimenta de crianças a cada vinte e sete anos mais ou menos. Essa criatura, a Coisa do título, tem muitos rostos e sempre reflete o maior medo de sua vítima, ou seja, o leitor pode em qualquer momento se deparar com qualquer tipo de monstro importado de qualquer outra narrativa de horror. Esse recurso aumenta a intertextualidade da narrativa, abrindo, obviamente, muitas possibilidades que viabilizem a construção do suspense e do medo no leitor.

O interessante é que quem pega um livro desses na livraria, lê a sinopse, só o leva para casa se for alguém dado a narrativas de terror ou horror. Não nego que seja uma narrativa de horror, estruturada sob a égide das regras que regem o gênero ou que escape à lógica do susto, asco e do monstro dentro do armário ou debaixo da cama. Não, A Coisa não se exime disso. Pelo contrário, por vezes é explicitamente violento, trazendo ao leitor imagens das mais cruéis ou nojentas. Mas além desse tipo de estratégia, se cavarmos um pouco mais, chegaremos à fábula narrada: que é a da amizade da infância, ingênua e verdadeira como nenhuma outra e do fim da infância e da perda da fé na magia e no sobrenatural que o envelhecimento implica. Os setes garotos protagonistas de A Coisa, o Clube dos Perdedores, são unidos pelo seu desajuste social, tema caro a Stephen King e já abordado em seu primeiro livro Carrie. Um dos garotos tem asma, outro é gordo, temos ainda o gago, o negro, o judeu, a garota pobre e o hiperativo de óculos. O vínculo entre eles é solidificado pela presença maligna que assombra a cidade toda: a Coisa do título do livro, cuja função narrativa é fornecer o cimento à união dos sete, afinal é contra ela que o Clube dos Perdedores vai lutar. Claro que tudo isso recheado de muito sangue e tripas, senão não ia ter graça. Quem quiser muita profundidade que vá ler Saramago, Joyce ou sei lá, algum manual de mergulho do Jacques Costeau.

A memória é outra tema universalizante posto em discussão por meio da narrativa de A Coisa. A estrutura do romance é bastante rígida e formal, imitando processos mnemômicos com intensa utilização de itálico pra marcar voz interior dos personagens e seus pensamentos. A voz narrativa saltita entre os sete protagonistas nos anos cinquenta e nos anos oitenta, quando se situa a outra metade do livro. O itálico e parágrafos terminando abruptamente e sendo emendados em outros retratando outro lugar e outro tempo são empregados à exaustão com o intuito de confundir o leitor e fundir anos cinquenta e oitenta em um só contínuum, que é próprio da narrativa das nossas memórias. O recurso é bastante funcional e proporciona passagens bastante criativas. O livro é estruturado em cinco partes mais epílogo, intercalados por cinco interlúdios passados eminentemente no presente mas que contam parte da história da fictícia Derry. Os interlúdios correspondem às entradas no diário pessoal de Mike Hanlom, dentre os sete garotos do Clube dos Perdedores, o único que permaneceu em Derry como vigia, esperando que os assassinatos recomeçassem para que os garotos tentassem finalmente exterminar o monstrengo de mil faces. Os outros tentaram construir vidas o mais longe possível do Maine.

A Coisa levou quatro anos para ser terminado e é dedicado aos filhos de Stephen King: “Crianças, ficção é a verdade dentro da mentira e a verdade desta ficção é bastante simples: a magia existe”. É sem dúvida uma obra épica não por extensão mas por estrutura, sua narrativa principal acontece em menos de uma semana. E quando você termina o livro, você pode ficar com aquela sensação de acordar do pesadelo logo depois de ter resolvido e e entendido a sua lógica truncada. Fica a sensação de ter atravessado anos, muitos anos. É chato terminar o livro, deixá-lo de lado a espera de uma outra oportunidade de lê-lo novamente. Eu sinto isso e não apenas porque o reconheço pelo que é, um livro escrito de forma dinâmica e para ser consumido como tal. Aqui e ali a sua estrutura narrativa mostra o seu esqueleto, mas isso é da terceira apreciação em diante. A primeira te deixa acordado de noite e triste pela manhã porque os amigos envelhecem, a infância acaba e a vida adulta tem que ser encarada com as suas felicidades, os seus percalços e responsabilidades. A Coisa demonstra a emergência do senso de responsabilidade nas crianças que escapam do monstro. São unidas para derrotá-lo e se isso acontecer, se conseguirem derrotá-lo, então acabou. Se não lutar o monstro te devora, se lutar e vencer o monstro, você envelhece e fica chato.

EXCERTO:

“É possível uma cidade inteira ser assombrada?

Assombrada como se supõe que sejam assombradas algumas casas?

Não apenas um único prédio nessa cidade, tampouco a esquina de uma única rua, uma única quadra de basquete em um único parquezinho, com a cesta sem rede projetando-se ao por-do-sol como algum obscuro e sangrento instrumento de torura, não apenas uma área – mas tudo. Tudo quanto houver nessa cidade.

Pode ser possível?

Ouçam:

Assombrado: ‘Visitado frequentemente por fantasmas ou espíritos.’ Funk e Wagnalls.

Assombrando: ‘Retornando à mente com persistência; difícil de esquecer.’ Ditto Funk e Friend.

Assombrar: ‘Surgir ou infestar com frequência, em especial como fantasma.’ No entanto, ouçam! – ‘Lugar assiduamente visitado: toca, antro, estância…’ O itálico é meu, naturalmente.

Ainda mais uma. Esta como a última, é uma definição de assombrado como substantivo. É ela que de fato me assusta: ‘Um local o nde os animais costumam alimentar-se.’

Animais como os que surraram Adrian Mellon e depois o jogaram de cima da ponte?

Animas como o que estava à espera, embaixo da ponte?

Um local onde os animais costumam alimentar-se.

O que está se alimentando em Derry? O que está se alimentando de Derry?”